大国工匠是我们中华民族大厦的基石、栋梁。党的十八大以来,习近平总书记十分关心、高度评价大国工匠,多次强调要培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠,激励广大青年走技能成才、技能报国之路。党的二十届三中全会对深化人才发展体制机制改革作出系统部署,强调建设一流产业技术工人队伍,对新时代产业工人队伍建设改革提出更高要求。今天,让我们一起来了解大国工匠陈行行的故事。

“青涩年华为多彩绽放,精益求精生成青春信仰。大国重器的加工平台上,他用极致书写人生……”2018年大国工匠年度人物颁奖典礼上,主持人这样描述一个年轻人。这年,他只有29岁,是当时最年轻的大国工匠年度人物,而且他还获得过全国五一劳动奖章、全国优秀共青团员、全国技术能手等荣誉。他就是陈行行,一个从山东微山湖畔小乡村走出来的农家孩子,10年时间破茧成蝶,在投身我国核武器研制的宏伟事业中,成长为数控机械加工领域的能工巧匠。

细琢精工,追求加工艺术的极限之美

陈行行毕业于山东技师学院,现在是中国工程物理研究院机械制造工艺研究所的一名高级技师,主要从事高精尖产品的机械加工工作。

作为我国核武器的研制生产单位,中国工程物理研究院是一个神秘而神圣的机构。在这里工作,严谨、细致、求实的要求极高。陈行行一次次向技艺极限冲击。他能用比头发丝还细0.02毫米的刀头,在直径不到2厘米的圆盘上,打出36个小孔。有人说这比用绣花针给老鼠种睫毛还难。用在某尖端武器装备上的薄薄壳体,通过他的手,产品合格率从以前难以逾越的50%提升到100%。他还成功将某分子泵动叶轮叶片实现整体加工,加工时间由原来的9小时缩短到2小时……

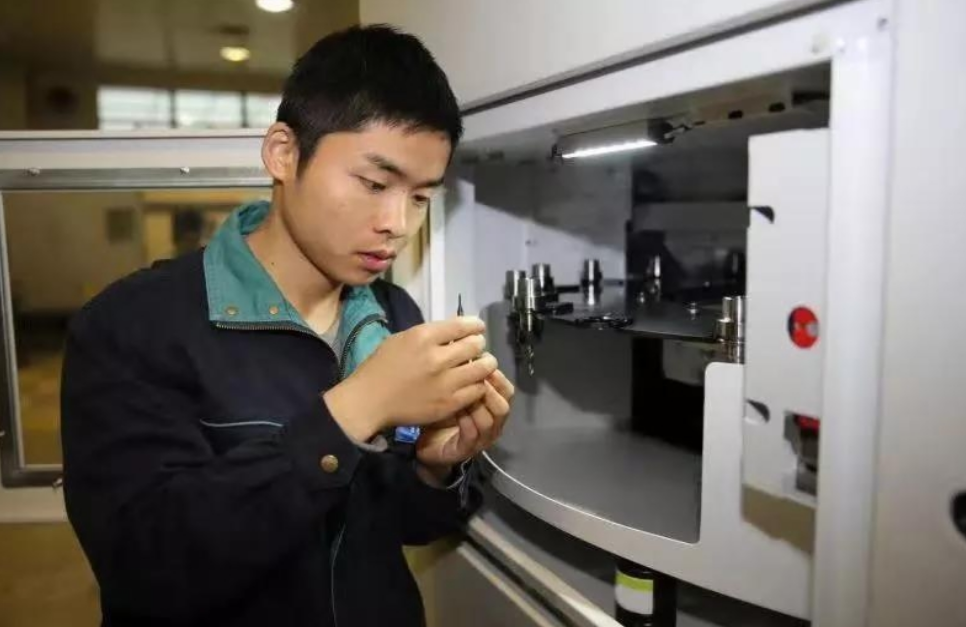

陈行行在工作间。来源:中工网

成功不是偶然,除了付出比常人更多的努力外,也源于他对工艺细节的极致追求。“必须想尽一切办法,实现零件所需的极致状态。”陈行行表示,细节决定成败,未来还要将每一个步骤、每一个细节都做到极致。

不畏难关,靠比赛和创新不断提升技能

从2008年至今,陈行行参加了很多次各级别、各层次的职业技能大赛,获奖无数。陈行行说:“比赛是我们技能人员一个快速成长的通道。”即使比赛途中困难重重,他也从不放弃。正是一次次的比赛和高强度的训练,让他迅速提升了技术水平。

在2014年备战第六届全国数控技能大赛的时候,早出晚归是陈行行训练的常态,他不断模拟着加工时间,一天十几个小时守在机床旁进行反复练习。他说,那时候,无论吃饭、睡觉,满脑子都是程序代码在飞速运转。就是凭着这股子钻劲,他的操作速度越来越快,硬是把刚开始十几个小时才能完成的任务,到最后仅用4个小时就全部完成。最终,他成为赛场上唯一一个靠全手工编程、在规定时间内完成所有加工任务的选手,凭实力拿下了全国第一名。

“你能做的,别人也能做,很快会被替代,只有追求不可替代才能不断进步。”陈行行说。小时候,陈行行就喜欢把自行车、电视的零部件拆散重装,看个究竟。在技校上课时,他喜欢坐在第一排中间的位置,说这个位置听课比较清楚。

在陈行行的世界里,创新不是口号,而是行动的指南。某大型科学仪器诊断系统关键精密零件的加工精度异常苛刻,且产品尺寸非常小,无法进行加工中的测量。陈行行打破常规,大胆开展加工工艺创新,通过设计实用的工装夹具及合理优化工艺路线,高效优质地完成了任务。他还在多项急难险重任务中,以技术革新攻坚克难,啃下一个又一个“硬骨头”。

陈行行在工作中。来源:山东省人力资源和社会保障厅网站

“在这个日新月异的时代,唯有不断创新,才能立于不败之地。”陈行行用自己的实践,诠释了中国工匠精益求精、勇于创新的精神。

手艺接棒,做好团队的“传帮带”

陈行行深知,个人的光芒虽耀眼,但团队的力量才是无穷的。因此,他不仅在工作中以身作则,更致力于培养新一代的技能人才。

“我在单位的工作已不是单纯地操作一台设备,而是带领着两个大部分由职业技术学校毕业生组成的高技能人才团队进行技术创新。我们共同的理想是做新时代复合型高技能人才,为祖国的发展贡献自己的力量。”陈行行说。

他毫无保留地将心得经验、窍门绝活分享给其他同事。对车间新来的年轻人,他也总是不厌其烦地手把手地教,每一个步骤、每一个细节都知无不言。在他的带领下,一支技术精湛、充满活力的队伍正在茁壮成长。

“我希望他们能够超越我,成为更好的工匠,实现个人的梦想,不辜负这个美好的时代。”陈行行说。

(作者:中国劳动关系学院教师 刘林利)

版权所有 CopyRight©河南省驻马店财经学校 豫ICP备2021005790号-1 技术支持:金盾信息科技

版权所有 CopyRight©河南省驻马店财经学校 豫ICP备2021005790号-1 技术支持:金盾信息科技